「同人誌的な作り方」が人気作品の屋台骨になる──元スクウェア・エニックスの山岸功典&安藤武博が語るゲーム論

2017年にスクウェア・エニックスを退社して、モノビットでVRのRPGを手掛けることになった山岸功典氏と、2015年にスクウェア・エニックスを退社してシシララTVを立ち上げた安藤武博が久々に邂逅! ともに「新しいものが大好き」である2人のゲームプロデューサーが、これまでのゲームプロデュースワークを振り返りつつ、なぜ今新しいことに挑戦するのか、その意義についてを語り明かす対談記事。

前編では、2人がともに開発に携わった『スターオーシャン』というIP、開発会社であるトライエース、そして古巣であるエニックスに想いを馳せつつ、ゲームクリエイターとしての半生を振り返っていただいた。

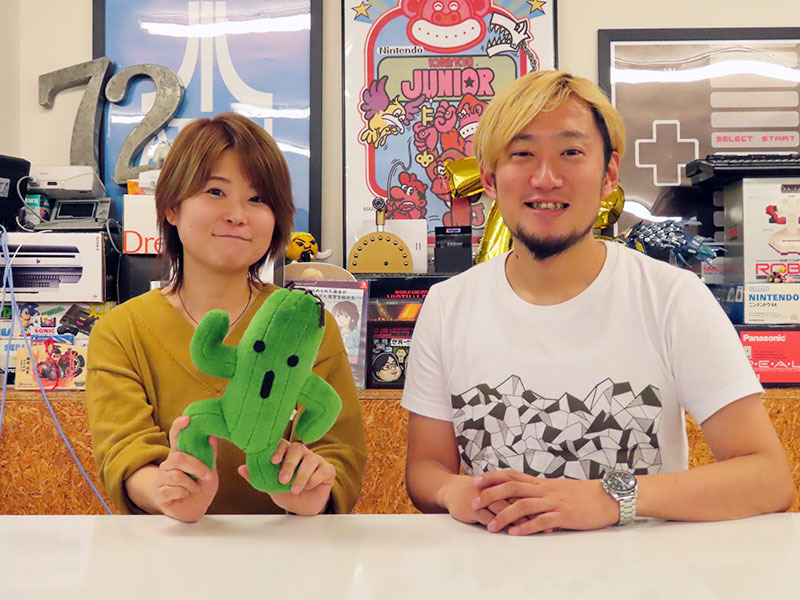

山岸功典氏(写真右)

エニックス時代から『スターオーシャン』シリーズや『ヴァルキリープロファイル』といった、名作RPGのプロデュースを手掛けてきたゲームクリエイター。現在はスクウェア・エニックスを退社し、モノビットでVRのRPG制作を手掛けている。

■メーカーも開発会社もユーザーもアットホームだった!? 『スターオーシャン2』プロデューサー&アシスタントプロデューサー秘話

安藤武博(以下、安藤):山岸さんは今年の3月にスクウェア・エニックスを退社され、現在はモノビットでVRのRPGを手掛けておられるんですよね。遅ればせながらエニックス、そしてスクウェア・エニックスでのお仕事の際はお世話になりました。思えばエニックス入社直後、最初に就いた仕事が、山岸さんのプロジェクトである『スターオーシャン セカンドストーリー』でした。

山岸功典さん(以下、山岸):そうだったね。あれが安藤の最初の仕事だったんだ?

安藤:そうです。同期は3人いましたが、唯一の男性であるわたしが一番体力がありそうだって理由で『SO2』のアシスタントになって、山岸さんのお手伝いをさせてもらいました(笑)。

山岸:そんな理由(苦笑)。まぁ、ハードな現場でしたから。じゃあ、一番最初はアシスタントプロデューサーってことだよね。

安藤:1998年の4月1日に入社して、『SO2』がその年の8月に出ているんですよ。だから制作はすでに佳境も佳境でしたし、お手伝いっていうか24時間体制でバグつぶしをしていました。

山岸:何かを教える云々じゃなかったよね(苦笑)。でも、最初に『SO2』のデバッグの面倒を見るというのは、ある意味洗礼ですよ。

エニックス時代から『スターオーシャン』シリーズや『ヴァルキリープロファイル』といった、名作RPGのプロデュースを手掛けてきたゲームクリエイター。現在はスクウェア・エニックスを退社し、モノビットでVRのRPG制作を手掛けている。

■メーカーも開発会社もユーザーもアットホームだった!? 『スターオーシャン2』プロデューサー&アシスタントプロデューサー秘話

安藤武博(以下、安藤):山岸さんは今年の3月にスクウェア・エニックスを退社され、現在はモノビットでVRのRPGを手掛けておられるんですよね。遅ればせながらエニックス、そしてスクウェア・エニックスでのお仕事の際はお世話になりました。思えばエニックス入社直後、最初に就いた仕事が、山岸さんのプロジェクトである『スターオーシャン セカンドストーリー』でした。

山岸功典さん(以下、山岸):そうだったね。あれが安藤の最初の仕事だったんだ?

安藤:そうです。同期は3人いましたが、唯一の男性であるわたしが一番体力がありそうだって理由で『SO2』のアシスタントになって、山岸さんのお手伝いをさせてもらいました(笑)。

山岸:そんな理由(苦笑)。まぁ、ハードな現場でしたから。じゃあ、一番最初はアシスタントプロデューサーってことだよね。

安藤:1998年の4月1日に入社して、『SO2』がその年の8月に出ているんですよ。だから制作はすでに佳境も佳境でしたし、お手伝いっていうか24時間体制でバグつぶしをしていました。

山岸:何かを教える云々じゃなかったよね(苦笑)。でも、最初に『SO2』のデバッグの面倒を見るというのは、ある意味洗礼ですよ。

安藤:山岸さんも30代でまだ若かったとはいえ、24時間ずっと会社にいるわけにもいかないから、夜のデバッグチームの面倒を見るのがわたしの仕事でした。山岸さん、当時は髪の毛を伸ばしていましたよね。後ろで束ねられるくらい。

山岸:うん。だって、ずっと会社にいるんだもん。切りに行く時間なんてなかったし、そもそも「山岸さんが髪の毛を切るとバグが出そうな気がする」とか、わけのわからないことを言われたりもしてて。当時はそういったゲン担ぎもしてたよね。「マスターアップの前日には●●を食べちゃいけない」とか、安藤もわかるでしょ?

安藤:わかります(笑)。デジタルの最先端にいるはずのゲームクリエイターがそんなアナログなこと言うの? と思われるかもしれませんが、本当にありましたからね。それこそ神頼みって部分も。

山岸:正直、最後のデバックでバグが出るか出ないかは、まさに神頼みだった。トライエースの作品って本当にバグと隣り合わせというか、すごい技術をハードの限界を超えたオーバースペックでやろうとするから、いつもヒヤヒヤしてましたよ。

安藤:そのヒヤヒヤとの等価交換で、あれだけのクオリティのゲームが出来上がったわけですよね。無事に離陸、そして着陸まで導けたときは、プロデューサー冥利に尽きるともいえるのでは?

山岸:クオリティにかんしては大きな魅力ではあるんだけど、プロデューサーからしてみれば、胃が痛いお話しだからね……。正直、毎度たまったもんじゃないっていう(苦笑)。

山岸:うん。だって、ずっと会社にいるんだもん。切りに行く時間なんてなかったし、そもそも「山岸さんが髪の毛を切るとバグが出そうな気がする」とか、わけのわからないことを言われたりもしてて。当時はそういったゲン担ぎもしてたよね。「マスターアップの前日には●●を食べちゃいけない」とか、安藤もわかるでしょ?

安藤:わかります(笑)。デジタルの最先端にいるはずのゲームクリエイターがそんなアナログなこと言うの? と思われるかもしれませんが、本当にありましたからね。それこそ神頼みって部分も。

山岸:正直、最後のデバックでバグが出るか出ないかは、まさに神頼みだった。トライエースの作品って本当にバグと隣り合わせというか、すごい技術をハードの限界を超えたオーバースペックでやろうとするから、いつもヒヤヒヤしてましたよ。

安藤:そのヒヤヒヤとの等価交換で、あれだけのクオリティのゲームが出来上がったわけですよね。無事に離陸、そして着陸まで導けたときは、プロデューサー冥利に尽きるともいえるのでは?

山岸:クオリティにかんしては大きな魅力ではあるんだけど、プロデューサーからしてみれば、胃が痛いお話しだからね……。正直、毎度たまったもんじゃないっていう(苦笑)。

安藤:でも、あの当時ってお客さまも今ほどバグに目くじらを立てる感じではありませんでしたよね。

山岸:たしかに。あの頃はバグっていうよりまだ「裏ワザ」っていってくれていたからね。自分が記憶している限りだと、何かのニュース番組で“人気ゲームにバグが発生”って取り上げられたあたりから、潮目が変わった感がある。こんなことがニュースソースになるのかって思ったよ。「公共電波のニュース番組で、ゲームがバグった話をするのか!?」って。あそこらへんから「バグは許されないこと」って風潮になった気がするね。

安藤:今でこそオンラインアップデートとか、色々とバグ排除の方法はありますけど、当時はそんな技術はありませんでしたからね。でも、クリエイターにとっては難しいところですよ。開発は詰め込めば詰め込むだけよくなっていくし、もう仕様をフィックスして不具合を取り除かないといけない段階になっていても、どんどん新しい要素を追加していきたくなる。

『SO2』なんて本当に、一日で大きく仕様が変わることもありましたから、どこでストップをかければいいのかプロデューサーとしては悩ましい限りだったのでは?

山岸:まさにそう。

安藤:わたし自身もデバッグ作業に参加していましたが、マスターアップの直前に「うおお、なんか昨日とメテオスォームのエフェクトが変わってる!? めちゃド派手になってカッコいいけどこれ大丈夫なの!?」って(笑)。「スゴいんだけど大丈夫ですかね?」って山岸さんに確認しに行ったり。

山岸:もう、ホントにキリがないんだよね、ゲーム制作って。トライエースはとくにそこらへんが顕著だった。ただ、『SO2』なんかは作り方がちょっと同人誌くさくなっていた側面もあって、そこはよくなかったかなと思ってますよ。クオリティに編重し過ぎて納期に間に合わなくなるというのは、ある意味、プロ意識が欠落しているといわれても仕方がない。

安藤:わたしは好きですよ。当時の山岸さんやトライエースの姿勢って。モノ作りを生業とするクリエイターとしては、とても健全な状態の話じゃないですか。よりおもしろくしようとか、快適にしようみたいなことを、極限までやっているわけですから。

山岸:何度もいうけど、プロデューサーとしてはしんどかったけどね(苦笑)。そもそも当時のエニックスって、「プロデューサーは全部の仕事をやる」って感じだったじゃない? 具体的には、ゲーム全般のプロデュース、広報・宣伝、デバッグの管理、営業まで、多岐に渡って全部。「同人誌制作かよ!」っていうレベルだった。まぁ、ゲーム業界全体が、それが当たり前の風潮だったともいえる。

山岸:たしかに。あの頃はバグっていうよりまだ「裏ワザ」っていってくれていたからね。自分が記憶している限りだと、何かのニュース番組で“人気ゲームにバグが発生”って取り上げられたあたりから、潮目が変わった感がある。こんなことがニュースソースになるのかって思ったよ。「公共電波のニュース番組で、ゲームがバグった話をするのか!?」って。あそこらへんから「バグは許されないこと」って風潮になった気がするね。

安藤:今でこそオンラインアップデートとか、色々とバグ排除の方法はありますけど、当時はそんな技術はありませんでしたからね。でも、クリエイターにとっては難しいところですよ。開発は詰め込めば詰め込むだけよくなっていくし、もう仕様をフィックスして不具合を取り除かないといけない段階になっていても、どんどん新しい要素を追加していきたくなる。

『SO2』なんて本当に、一日で大きく仕様が変わることもありましたから、どこでストップをかければいいのかプロデューサーとしては悩ましい限りだったのでは?

山岸:まさにそう。

安藤:わたし自身もデバッグ作業に参加していましたが、マスターアップの直前に「うおお、なんか昨日とメテオスォームのエフェクトが変わってる!? めちゃド派手になってカッコいいけどこれ大丈夫なの!?」って(笑)。「スゴいんだけど大丈夫ですかね?」って山岸さんに確認しに行ったり。

山岸:もう、ホントにキリがないんだよね、ゲーム制作って。トライエースはとくにそこらへんが顕著だった。ただ、『SO2』なんかは作り方がちょっと同人誌くさくなっていた側面もあって、そこはよくなかったかなと思ってますよ。クオリティに編重し過ぎて納期に間に合わなくなるというのは、ある意味、プロ意識が欠落しているといわれても仕方がない。

安藤:わたしは好きですよ。当時の山岸さんやトライエースの姿勢って。モノ作りを生業とするクリエイターとしては、とても健全な状態の話じゃないですか。よりおもしろくしようとか、快適にしようみたいなことを、極限までやっているわけですから。

山岸:何度もいうけど、プロデューサーとしてはしんどかったけどね(苦笑)。そもそも当時のエニックスって、「プロデューサーは全部の仕事をやる」って感じだったじゃない? 具体的には、ゲーム全般のプロデュース、広報・宣伝、デバッグの管理、営業まで、多岐に渡って全部。「同人誌制作かよ!」っていうレベルだった。まぁ、ゲーム業界全体が、それが当たり前の風潮だったともいえる。

安藤:そのとおりですね。今はもちろんそんなことはなくて、現在のスクウェア・エニックスはしっかりと仕事の配分がなされていますけど。それこそデバッグなどは品質管理部門が請け負っているし、ポールトゥウィンさんとかデジタルハーツさんといったデバッグ専門の会社さんにお願いすることも当たり前になっています。そういう意味では、それらすべてをチーム内でやって、それをプロデューサーが管理するというのは、ものすごく体育会系のノリでした。

山岸:そうそう。結局、マスターアップギリギリのタイミングなんかはほとんど家に帰れなくなるわけだけど。

安藤:またおあつらえ向きに、当時のエニックスにはカプセルホテルがありましたからね……。部屋にテレビも何もない、本当に寝るためだけのカプセルホテル。

山岸:そうそう……って、安藤が入社したときはもう初台時代ってことか。

安藤:そうですね。初台にエニックスの自社ビルが建てられたばかりの頃です。2階にトライエースが入っていて。あれはちょっとした特別扱いでしたよね。パブリッシャーの社内に開発会社があるというのは。

山岸:そうだね。最初の『スターオーシャン』を作ったときって、トライエースはスタッフ数が20人もいなかったんだけど、『SO2』の頃には30人とか40人ぐらいに増えていて。人が増えたから引っ越さなければ……ってなったとき、「じゃあ、エニックスのビルを使えば?」って提案したら本当に実現して。最初はワンフロアだけだったんだけど、規模が大きくなるにつれてツーフロアになるとか、どんどん浸食したりもしてた。

安藤:今思うと、エニックスという会社はずいぶん大らかですよね(笑)。山岸さん、モーションキャプチャーのやぐらとか覚えてます?

山岸:あったね~。今思い出した!

安藤:当時、エニックスにはモーションキャプチャーの設備があったわけですが、常に使い続けるようなものでもなかったから専用のスタジオにするわけにもいかず、普段は待ち合わせ用のロビーに、用途に応じて組み立てていたんですよね。

山岸:それを組むときはプロデューサーをはじめ、手が空いている社員全員でやるっていう。そのときはプロデューサーとかアシスタントとかまったく関係ないってくらい、アットホームだったよね。

山岸:そうそう。結局、マスターアップギリギリのタイミングなんかはほとんど家に帰れなくなるわけだけど。

安藤:またおあつらえ向きに、当時のエニックスにはカプセルホテルがありましたからね……。部屋にテレビも何もない、本当に寝るためだけのカプセルホテル。

山岸:そうそう……って、安藤が入社したときはもう初台時代ってことか。

安藤:そうですね。初台にエニックスの自社ビルが建てられたばかりの頃です。2階にトライエースが入っていて。あれはちょっとした特別扱いでしたよね。パブリッシャーの社内に開発会社があるというのは。

山岸:そうだね。最初の『スターオーシャン』を作ったときって、トライエースはスタッフ数が20人もいなかったんだけど、『SO2』の頃には30人とか40人ぐらいに増えていて。人が増えたから引っ越さなければ……ってなったとき、「じゃあ、エニックスのビルを使えば?」って提案したら本当に実現して。最初はワンフロアだけだったんだけど、規模が大きくなるにつれてツーフロアになるとか、どんどん浸食したりもしてた。

安藤:今思うと、エニックスという会社はずいぶん大らかですよね(笑)。山岸さん、モーションキャプチャーのやぐらとか覚えてます?

山岸:あったね~。今思い出した!

安藤:当時、エニックスにはモーションキャプチャーの設備があったわけですが、常に使い続けるようなものでもなかったから専用のスタジオにするわけにもいかず、普段は待ち合わせ用のロビーに、用途に応じて組み立てていたんですよね。

山岸:それを組むときはプロデューサーをはじめ、手が空いている社員全員でやるっていう。そのときはプロデューサーとかアシスタントとかまったく関係ないってくらい、アットホームだったよね。

安藤:シシララにもVRのゲームを遊ぶ際に用いる「ブルーバックスタジオ」があるんですけど。実際のところは花見などで下に敷くブルーシートをみんなで壁に張り付けて、その前でヤンヤと遊ぶというとても手作り感あふれるものなんですよ。

山岸:ブルーシート! それできれいに映像が抜けるんだ?

安藤:抜けるんですよ。あれは一種の発明だとさえ思っているんですが、そのブルーシートを張るスペースは、普段はお客さんと打ち合わせをしたりするスペースなもので。逐一、片づけたりしています。もちろんみんなで。ここらへんのフットワークの軽さは、あのときのエニックスの血脈だからこそだと思っていますよ。

山岸:シシララもいいね。アットホームだね。

■規模が拡大していくことで作り方の姿勢も変化する!? 転機となった『SO4』の思い出

安藤:そんなエニックスという会社は、スクウェアと合併してスクウェア・エニックスになるわけですが。実際のところ、山岸さんは合併のお話を聞いたときってどう思われました? プレッシャーとかありましたか?

山岸:いや、とくになかったよ。どっちかというと「え、なんで?」って気持ちの方が強かった。

安藤:なるほど。わたしも当時、それに近い心持ちでした。

山岸:だって、ほかの同業他社からしてみれば、「日本でもっとも売れているRPGを一社で2つ抱え持つとはどういうつもりだ!?」ってなるよね。オマケに、エニックスは出版まで持ってたから、「今後は攻略本もすべて自社で出すつもりだろう」って言われましたから。実際はそんなこともなかったんだけど、当時はずいぶんセンセーショナルなニュースだった。

安藤:その合併ですら、もはや14~5年前の話で、けっこう昔のことですよね。山岸さんにとって、合併でゲーム制作の作り方や姿勢が変わった部分ってありましたか?

山岸:合併によって変わったってわけではないけど、ハードが進化することによって、変わらざるを得なくなった部分はありましたよ。一番顕著に現れたのは『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-』のときかな。

さすがに『スターオーシャン -Till the End of Time-』までっていうのは、大規模なプロジェクトだとはいえまだ開発チーム内で回せるレベルだったものが、『SO4』の時代、すなわちPS3やXbox 360の時代になってくると、もうハードの性能的に数十人の単位では管理できるものではなくなってしまって。あの段階でこれまでと同じような作り方をすると、ぜったいに完成しないなって思った。

安藤:規模が大きくなったことで、クリエイターのスタンス自体にも変化が求められた時代でしたよね。

山岸:これまでのようにバラバラで作っていたら、組み合わせたときに動かなくなっちゃうから、結果的に人手は多くなるし、チーム体制で動かすといった、当時北米とかで実施されていた手法で動かざるをえなくなっちゃった。まあそうすると、必然的に作り方は堅っ苦しくなるよね。そのぶん、尖った部分とかはそぎ落とされるから、結果的に洗練されて遊びやすくなるって部分もあるとは思うけど。

山岸:ブルーシート! それできれいに映像が抜けるんだ?

安藤:抜けるんですよ。あれは一種の発明だとさえ思っているんですが、そのブルーシートを張るスペースは、普段はお客さんと打ち合わせをしたりするスペースなもので。逐一、片づけたりしています。もちろんみんなで。ここらへんのフットワークの軽さは、あのときのエニックスの血脈だからこそだと思っていますよ。

山岸:シシララもいいね。アットホームだね。

■規模が拡大していくことで作り方の姿勢も変化する!? 転機となった『SO4』の思い出

安藤:そんなエニックスという会社は、スクウェアと合併してスクウェア・エニックスになるわけですが。実際のところ、山岸さんは合併のお話を聞いたときってどう思われました? プレッシャーとかありましたか?

山岸:いや、とくになかったよ。どっちかというと「え、なんで?」って気持ちの方が強かった。

安藤:なるほど。わたしも当時、それに近い心持ちでした。

山岸:だって、ほかの同業他社からしてみれば、「日本でもっとも売れているRPGを一社で2つ抱え持つとはどういうつもりだ!?」ってなるよね。オマケに、エニックスは出版まで持ってたから、「今後は攻略本もすべて自社で出すつもりだろう」って言われましたから。実際はそんなこともなかったんだけど、当時はずいぶんセンセーショナルなニュースだった。

安藤:その合併ですら、もはや14~5年前の話で、けっこう昔のことですよね。山岸さんにとって、合併でゲーム制作の作り方や姿勢が変わった部分ってありましたか?

山岸:合併によって変わったってわけではないけど、ハードが進化することによって、変わらざるを得なくなった部分はありましたよ。一番顕著に現れたのは『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-』のときかな。

さすがに『スターオーシャン -Till the End of Time-』までっていうのは、大規模なプロジェクトだとはいえまだ開発チーム内で回せるレベルだったものが、『SO4』の時代、すなわちPS3やXbox 360の時代になってくると、もうハードの性能的に数十人の単位では管理できるものではなくなってしまって。あの段階でこれまでと同じような作り方をすると、ぜったいに完成しないなって思った。

安藤:規模が大きくなったことで、クリエイターのスタンス自体にも変化が求められた時代でしたよね。

山岸:これまでのようにバラバラで作っていたら、組み合わせたときに動かなくなっちゃうから、結果的に人手は多くなるし、チーム体制で動かすといった、当時北米とかで実施されていた手法で動かざるをえなくなっちゃった。まあそうすると、必然的に作り方は堅っ苦しくなるよね。そのぶん、尖った部分とかはそぎ落とされるから、結果的に洗練されて遊びやすくなるって部分もあるとは思うけど。

安藤:わたしが山岸さんとお仕事し始めたときはそういう制限はまったくなくて、山岸さんも含めて大らかに、つまるところは同人っぽく、きゃっきゃと楽しみながらすごいものを作っていましたよね。考えてもみれば、そんな『SO2』と並行して『ヴァルキリープロファイル(以下、VP)』を作っていた時代でもあります。

山岸:今考えると信じられないけど、当時はそんな作り方をしてましたね。

安藤:『VP』は当時、本当に新しいことばかりをやっていましたよね。山岸さんがデスクで開発版を遊び始めると、あまりにも戦闘画面に色気があるからか、みんなが集まって来たりして。『SO2』の作業があまりにも過酷で、『VP』の開発が一時的に中断しているときも、夜中に山岸さんのデスクからVHSのテープを借りて『VP』の戦闘画面を見ることでリフレッシュしたりしていました。

トライエースという開発会社の実力をファンと業界に知らしめたのは、この2作品だと思っています。いまや、その源流を受け継いだ『ヴァルキリーアナトミア』と『スターオーシャン アナムネシス』がスマホで作られて、どちらも人気を博しているわけですが、その元ダネっていうのはまさにあの頃に作られたものですよね。

山岸:そのとおりだと思います。

安藤:ちなみに、山岸さんがスクエニを辞める際に、自分がコンシューマーで手掛けてきた『スターオーシャン』と『ヴァルキリープロファイル』という2つのコンテンツが、スマホゲームっていう形で継承されていくことに、どんな想いを抱いたのでしょうか?

山岸:もちろんうれしいことですよ。いまやコンシューマーはダメだとは言わないけれど、時代の流れとしてそこの需要はかなり下火になってしまったのはまぎれもない事実じゃないですか。IPって結局、使わないとただ廃れていくだけだから、逆に言うと作り続けていかなければ死んでしまうわけで。だから、たとえそれがスマホだろうがアーケードだろうが、その需要のあるところでスポットが当たるのなら、それはとても幸福なことだと思います。そこはある意味、堀井雄二さんが『ドラゴンクエスト』シリーズは、一番普及しているハードで出しますって言ったのと同じ。クリエイターというかエンタメ屋としては、IPはやっぱり一番人が集まっているところでやってもらいたいっていう部分があります。そういう意味で言うと、『SO』も『VP』もスマホで遊べるようになったことは、一番正しいことだったんじゃないかと。

山岸:今考えると信じられないけど、当時はそんな作り方をしてましたね。

安藤:『VP』は当時、本当に新しいことばかりをやっていましたよね。山岸さんがデスクで開発版を遊び始めると、あまりにも戦闘画面に色気があるからか、みんなが集まって来たりして。『SO2』の作業があまりにも過酷で、『VP』の開発が一時的に中断しているときも、夜中に山岸さんのデスクからVHSのテープを借りて『VP』の戦闘画面を見ることでリフレッシュしたりしていました。

トライエースという開発会社の実力をファンと業界に知らしめたのは、この2作品だと思っています。いまや、その源流を受け継いだ『ヴァルキリーアナトミア』と『スターオーシャン アナムネシス』がスマホで作られて、どちらも人気を博しているわけですが、その元ダネっていうのはまさにあの頃に作られたものですよね。

山岸:そのとおりだと思います。

安藤:ちなみに、山岸さんがスクエニを辞める際に、自分がコンシューマーで手掛けてきた『スターオーシャン』と『ヴァルキリープロファイル』という2つのコンテンツが、スマホゲームっていう形で継承されていくことに、どんな想いを抱いたのでしょうか?

山岸:もちろんうれしいことですよ。いまやコンシューマーはダメだとは言わないけれど、時代の流れとしてそこの需要はかなり下火になってしまったのはまぎれもない事実じゃないですか。IPって結局、使わないとただ廃れていくだけだから、逆に言うと作り続けていかなければ死んでしまうわけで。だから、たとえそれがスマホだろうがアーケードだろうが、その需要のあるところでスポットが当たるのなら、それはとても幸福なことだと思います。そこはある意味、堀井雄二さんが『ドラゴンクエスト』シリーズは、一番普及しているハードで出しますって言ったのと同じ。クリエイターというかエンタメ屋としては、IPはやっぱり一番人が集まっているところでやってもらいたいっていう部分があります。そういう意味で言うと、『SO』も『VP』もスマホで遊べるようになったことは、一番正しいことだったんじゃないかと。

安藤:「IPは使わないと死んでしまう」……たしかにそうですね。

山岸:でも、本当は既存のIPを使いまわすだけじゃなくて、どんどん新しいIPを作っていくようにしなきゃいけないんだけどね。なかなか最近だと、そううまくもいかないじゃないですか。

クリエイターはさておき、会社側の売り上げに対する考え方もあるし、何よりユーザーの気持ちとしても、なかなか新しいものに進んでいかない気もしてる。今は懐古主義こそが主流であるというか……。ハリウッドの映画なんかを見てもそうだけど、やっぱり古いコミックとかからばかりコンテンツを持ってくるから、斬新な新しいやつはほとんど出てこない。「キャプテンアメリカ」とか「スパイダーマン」とか、結果的にIPの再利用になっているわけでしょう?

安藤:わたしも同じ気持ちです。だから、映画で言えば『パシフィック・リム』とか『インターステラー』とか、新しいIPが出てくるうれしいんですよね。

山岸:そう、新しいものに触れられるというのは、それだけでうれしいんですよ。だからああいうのをどんどんやってもらいたい。新しいものをこそ、どんどん作ってほしいと思うわけです。

安藤:なるほど。わたしが言うのもなんですが、山岸さんは昔から「今までにないもの」、「新しいこと」に対してのアンテナが高かったように思っています。もしかすると、山岸さんがスクエニを辞めてモノビットに移籍されたのは、そこらへんにも理由があるのかな……と考えていたりもするので、後編では集中的にお聞きしたいと思います!

<後編につづく>

後編はこちら→「VR×RPG」そして「VR×エロ」が世界を変える!?

テキスト:タダツグ(Tadatsugu) シシララTV編集部、電撃編集部などで活動中のゲームライター/編集。生放送にも出演中。いつまでも少年の心を忘れないピーターパン症候群を自認するケツ合わせ系テキスト書き。好きなゲーム:『ニーア』シリーズ、『ヴァルキリープロファイル』シリーズ、『ペルソナ』シリーズ、『パズル&ドラゴン』など多数。

ツイッターアカウント→タダツグ@TDB_Matsu

山岸:でも、本当は既存のIPを使いまわすだけじゃなくて、どんどん新しいIPを作っていくようにしなきゃいけないんだけどね。なかなか最近だと、そううまくもいかないじゃないですか。

クリエイターはさておき、会社側の売り上げに対する考え方もあるし、何よりユーザーの気持ちとしても、なかなか新しいものに進んでいかない気もしてる。今は懐古主義こそが主流であるというか……。ハリウッドの映画なんかを見てもそうだけど、やっぱり古いコミックとかからばかりコンテンツを持ってくるから、斬新な新しいやつはほとんど出てこない。「キャプテンアメリカ」とか「スパイダーマン」とか、結果的にIPの再利用になっているわけでしょう?

安藤:わたしも同じ気持ちです。だから、映画で言えば『パシフィック・リム』とか『インターステラー』とか、新しいIPが出てくるうれしいんですよね。

山岸:そう、新しいものに触れられるというのは、それだけでうれしいんですよ。だからああいうのをどんどんやってもらいたい。新しいものをこそ、どんどん作ってほしいと思うわけです。

安藤:なるほど。わたしが言うのもなんですが、山岸さんは昔から「今までにないもの」、「新しいこと」に対してのアンテナが高かったように思っています。もしかすると、山岸さんがスクエニを辞めてモノビットに移籍されたのは、そこらへんにも理由があるのかな……と考えていたりもするので、後編では集中的にお聞きしたいと思います!

<後編につづく>

後編はこちら→「VR×RPG」そして「VR×エロ」が世界を変える!?

テキスト:タダツグ(Tadatsugu) シシララTV編集部、電撃編集部などで活動中のゲームライター/編集。生放送にも出演中。いつまでも少年の心を忘れないピーターパン症候群を自認するケツ合わせ系テキスト書き。好きなゲーム:『ニーア』シリーズ、『ヴァルキリープロファイル』シリーズ、『ペルソナ』シリーズ、『パズル&ドラゴン』など多数。

ツイッターアカウント→タダツグ@TDB_Matsu

シシララTV オリジナル記事